開発チーム代表の紹介

ライフプランシミュレーションソフト開発チーム代表の佐藤潔之と申します。

私がライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher Systemを開発・監修しています。

FPとITの両方の実務に強み

FP6分野のシステム開発に強み

FP6分野(保険、資産運用、相続、不動産、ファイナンシャルプランニング)に関するコンピュータシステムの開発実績は次の通りです(主なものを抜粋)

大小合わせて20以上の、資産シミュレーションシステムの開発実績があります。

大規模

- 大手証券会社:ライフプランシミュレーション & 確定拠出年金の資産管理システム

(確定拠出年金の加入者が利用するシステム) - 大手金融機関:相続対策のシミュレーション・提案書作成システム

(営業担当者、相続コンサルタント向けのシステム、遺産分割や相続税計算をサポート) - 大手保険会社:ライフプランシミュレーション & 保険提案書作成システム

(保険販売の営業担当者が利用)

中規模

- 住宅販売業界向け:住宅資金に重きを置いたライフプランシミュレーションシステム

(住宅販売担当者が、ライフプランニングを行うためのシステム) - 家計簿アプリ会社:資産運用に重きを置いたライフプランシミュレーションシステム

(FP向け、家計管理や資産運用をサポート) - 投資アドバイス事業者向け:ポートフォリオ分析・運用シミュレーションシステム

(投資アドバイザーがマーケット分析やポートフォリオ作成で利用) - FP関連社団法人向け:さまざまなシミュレーションを集めた業務支援システム

(FPや金融機関職員が、保険・ローン・相続に関する計算を行うためのシステム)

小規模

- FP関連社団法人:簡易ライフプランシミュレーションシステム

(素早くライフプラン診断を行う目的で利用) - 高等学校向け:簡易ライフプランシミュレーションExcelの作成

(FPが学校で授業を行うときに利用) - 住宅販売業界向け:住宅ローン控除額シミュレーションExcelの作成

(住宅販売担当者が顧客への情報提供で利用) - FP事業者向け:老後の社会保険料負担、医療費や介護費用の自己負担額をシミュレーションするExcelファイルの作成

- 社労士法人:税・社会保険の計算を含む、源泉徴収票のExcelファイルの作成

- 税理士法人:配偶者居住権評価額・相続税の簡易シミュレーションシステム

資産コンサルティング(FP6分野)の実務知識とIT技術の、両方の専門性を活かせるところが、他の事業者にはない、私の独自の強みです。

(Financial Teacher Systemは、このノウハウを用いて開発・運営している無料のソフトです)

略歴

大阪大学基礎工学部卒。

大学卒業後、システムエンジニア、ITコンサルタントとしてシステム開発業務が中心。

ここ15年近くは、上記の通りFP6分野(保険、証券、相続、不動産など)に関するシステム開発・業務コンサルティングに関わっています。

保有資格

- ファイナンシャルプランニング技能士(FP技能士)1級

- 証券外務員1種、簿記2級

- 情報セキュリティスペシャリスト(国家資格)

- データベーススペシャリスト(国家資格)

- 応用情報技術者(国家資格)

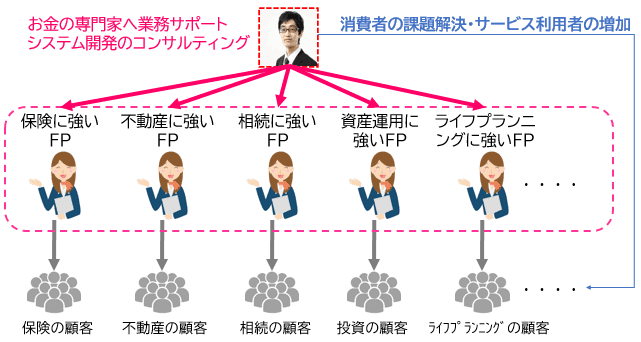

FP6分野に関する業務コンサルティングも担当

システム開発だけでなく、次のような業務コンサルティングも行います。

- システム開発時のコンサルティング、プロジェクトマネジメント(PM)

- 顧客に喜ばれる、付加価値の高いサービスづくり

- 社内の業務効率アップ、ユーザーの増加・集客、高収益性なビジネスの構築

多くの企業の成功事例、失敗事例も見てきました。それを踏まえ、効果の高い施策を一緒に取り組んでいきます。

これらのコンサルティングと組み合わせて、金融シミュレーションシステムをご提供できるのも強みです。

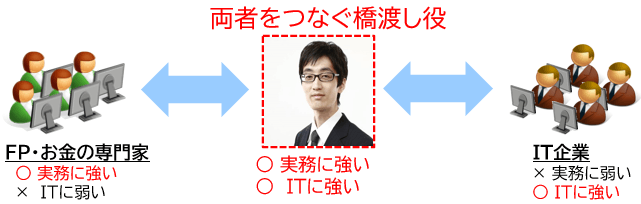

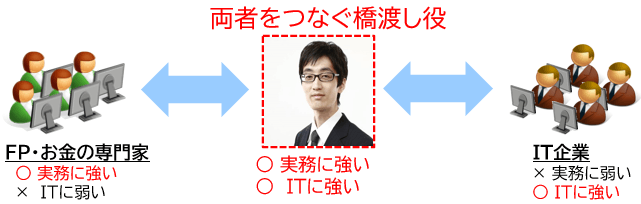

お金の専門家とシステム会社の間に入り、

両者の負担軽減と円滑なシステム開発を実現!

お金の専門家はITに詳しくない、開発会社はコンサルティングの実務を知らない。

その両者が連携して開発を進めるのは、なかなか難しいものです。

そこで両方に強みを持つ私が間に入ることで、開発を円滑にサポートします。

私が間に入ることで、お金の専門家もシステム会社も、相手の専門に踏み込む必要がなくなります。

自分の専門業務に注力でき、作業負担を軽減できます。

豊富なシミュレーション開発経験をもとに、開発をリード&サポートします!

お金の専門家向けシステムの開発で、よくある課題

システム会社に開発を依頼する場合、実現したいことや計算式も、システム会社に、一から十まで伝えなければなりません。

例えば、以下のようなことを伝える必要があります。

- 定期保険と終身保険は何が違うのか

- 資産運用での単利・複利の違いと、運用額の計算式

- 住宅ローン返済額や住宅ローン控除の、適用要件や計算式

- 遺産分割に関する民法、相続税法の概念や、計算式

お金の専門家にとっての当たり前も、システム会社に丁寧に伝えなければ、望み通りのシステムはできません。

これを怠り、意図しない想定外のシステムが作られてしまう開発現場も、多く見てきました。

両者の橋渡し役となり、システム開発を円滑に進行

お金の専門家は私に対して、同業者なら伝わる言い方でご説明くだされば大丈夫です。伺ったお話をもとに、システム会社側へは、何をどのように開発するかを誤解なく説明します。

私が両者の間に入ることで、お金の専門家もシステム会社も、相手の業務に踏み込む必要はありません。作業負担も減らせ、早期にシステムを開発できるようになります。

特にシステム稼働後の制度改正対応や、バージョンアップを重ねる場合に、負担を大きく減らせます。

このメリットを、ぜひご活用ください!

お金の専門家や開発会社も支援いたします

本職はITコンサルタントですが、実務知識の向上や、制度改正の把握にも努めています。

資格試験講師の経験もあるので、わかりやすく、疑問解消になるOJTやセミナー講師も行えます。

私はWindows、.NET、SQLServerなどMicrosoft系技術を20年以上専門にしており、この技術について技術コンサルティングも手掛けています。

ご依頼企業(社内開発の場合は経営層)の要望を実現し、開発会社のマネジメントも行いながら、シミュレーションシステムを開発いたします。

ライフプランシミュレーションソフト・資産シミュレーションのご依頼はお気軽に!

ファイナンシャルプランニングとITの両方の強み・ノウハウをご提供できます。

お気軽にご相談ください。

下記の関連ページも、参考にご覧ください。

一般消費者(個人ユーザー)向けに「夢を叶え、未来を創る、ライフプラン講座」を2026年から開催します!

Zoom参加OK・録画配信あり