今後の働き方(年収)の設定

この画面では、現在から将来にかけての働き方と年収について、設定します。

将来どのような働き方をするか、何歳まで働くのか、年収はどのように変化していくのか、を考えながら入力しましょう。

このページでは、まず、1つの働き方の追加方法をご紹介します。

その後で、転職や副業など、複雑な働き方に対応する方法をご紹介します。

働き方を追加する

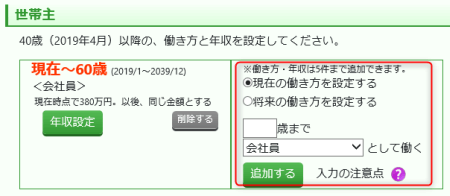

この画面の赤枠で囲った部分の説明です。

現在の働き方・将来の働き方

働き方を登録するとき、まずは「現在の働き方」「将来の働き方」のいずれかを選択します。

現在の働き方を設定する

今時点での働き方を今後も続ける場合に、「現在の働き方を設定する」を選択してください。

例えば、今の会社に60歳まで働く、などの場合はこちらを選んで下さい。

将来の働き方を設定する

いまではなく、将来に想定している働き方を入力する場合は、「将来の働き方を設定する」を選んで下さい。

例えば、定年退職後に自営業で働く場合、現在は専業主婦だが数年後に働き始める場合、などはこちらを選んで下さい。

働く年齢の設定

何歳まで働くのかを設定します。

年齢設定時の注意点

働く期間が1年間の場合は、勤務期間の開始と終了に同じ年齢を指定してください。

例) 24歳〜24歳

次のように入力すると、2年間働くとみなして計算されます。

例) 24歳〜25歳

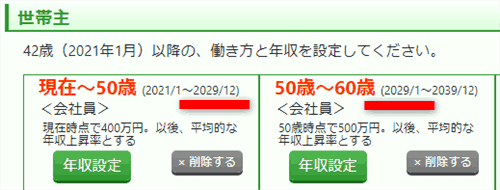

例えば次のように、開始年齢と終了年齢で同じ年齢が重なった場合(50歳の時)、その重なった年では2つの働き方を並行して行ったとみなして収入の計算をします。

西暦の期間も表示されていますので、重なりがあるかどうかも確認してください。

本当に2つの働き方を同時並行で行っている場合は、年齢の期間を重ねて入力してください。たとえば、会社員と並行してアルバイトをする場合は、次のように入力してください。

1つ目)30歳〜60歳 会社員

2つ目)50歳〜60歳 アルバイト・パート

複数の働き方を入力する場合の詳細については、下記ページをご覧ください。

働き方の種類

- 会社員

- 公務員

- アルバイト・パート(社会保険無)

- アルバイト・パート(社会保険有)

- 自営業

の5種類から、選ぶことができます。

公務員

「公務員」で設定した期間に応じて、厚生年金に加えて上乗せの年金が老後に支給される計算がなされます。

税や所得の計算においては、給与所得控除が考慮されます。

会社員

社会保険に加入して給与を受け取っている働き方の場合に、選んで下さい。

契約社員や派遣社員の場合も、社会保険に加入をしていれば「会社員」を選んで下さい。

会社役員の方も、「会社員」を選んで下さい。

税や所得の計算においては、給与所得控除が考慮されます。

アルバイト・パート (社会保険無)

雇用されて給与を受け取るものの、会社の社会保険には加入しない場合に、これを選んで下さい。

(国民健康保険と国民年金へ加入する場合や、他の家族の扶養に入る場合が該当します)

税や所得の計算においては、給与所得控除が考慮されます。

アルバイト・パート (社会保険有)

アルバイトやパートと称する働き方であっても、会社の社会保険に加入する場合はこちらを選んで下さい。

厚生年金と健康保険に加入するものとして、年金計算、社会保険料計算が行われます。

税や所得の計算においては、給与所得控除が考慮されます。

自営業

給与所得ではない所得(事業所得・雑所得・不動産所得)を得ており、社会保険に加入しない働き方の場合に設定してください。

個人事業を営んでいる方はもちろん、雇用されていない働き方で収入を得ている人など、「公務員」「会社員」「アルバイト・パート」以外の働き方の場合は、こちらを選んでください。

税や所得の計算においては、給与所得控除は考慮されません。

働いていない期間は入力不要

無職、専業主婦(専業主夫)など、収入を得ていない期間は、この画面で登録は不要です。

働き方の入力がない年齢の時は、無収入であるとしてシミュレーション計算を行います。

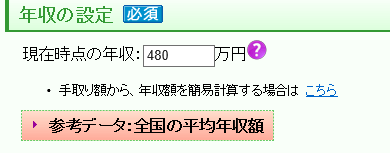

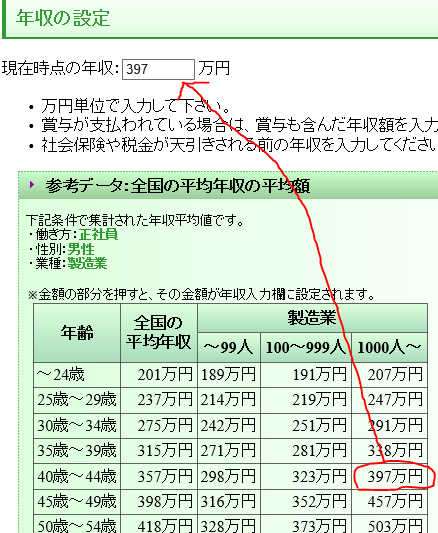

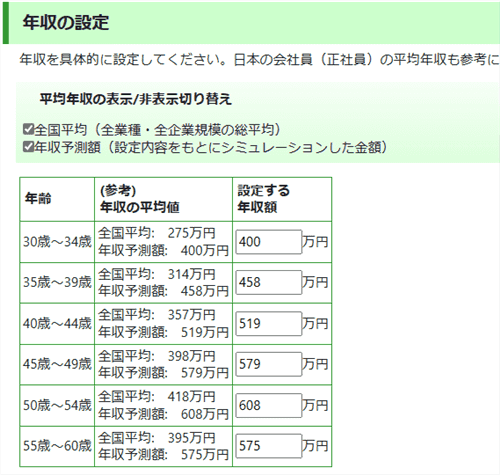

年収の設定

働き方が会社員、公務員、アルバイト・パートの場合

設定する年収には、賞与(ボーナス)の額を含めた1年間の年収を設定してください。

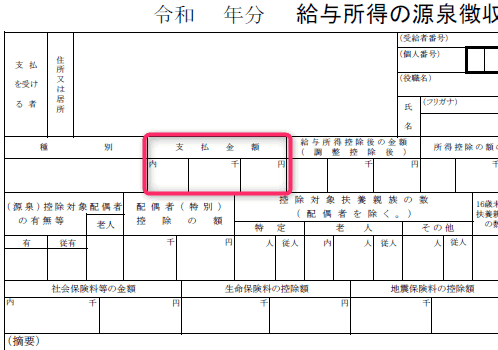

手取り額ではなく、額面収入(社会保険料と所得税・住民税の天引前の金額)を設定してください。

年末に会社から受け取る源泉徴収票に書かれている「支払金額」の金額が最も適しています。

なお、社会保険料と税金は、別途ソフト内で計算をします。(詳細は後述)

働き方が自営業の場合

売上収入から、仕入や経費の支出額を引き算した、最終的に自分の家計に入れる金額を入力してください。

事業収入から事業に必要な支出を引いた残額が、手取り収入(生活の原資)という考え方を取ります。

自営業で設定する年収のさらに詳しいことは、下記ページで解説しています。

会社員の平均年収を参考に設定する

年収の金額を、会社員の全国平均年収の金額を参考にしながら設定できます。

表示されている金額を押すと、その金額を自動的にセットできます。

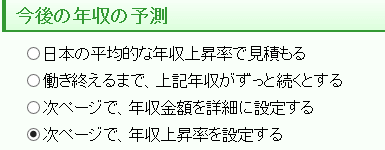

今後の年収の予測

当ソフトでは、様々な年収の予測方法に対応しています。

4種類の方法の中から、自分に合う設定をご利用ください。

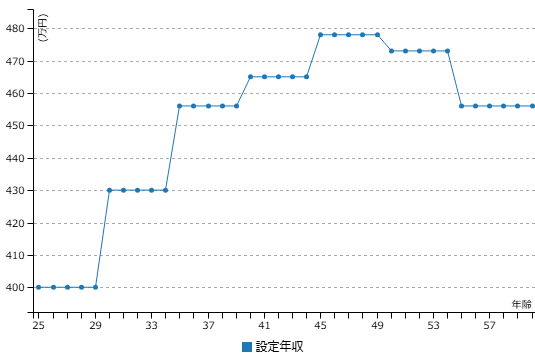

日本の平均的な年収上昇率で見積もる

当初の年収額、会社の業種や従業員規模、性別をもとに、会社員の年収の全国平均データから統計学的に計算をし、将来の年収を見積もります。最も手軽に年収の予測を行えます。

年収の全国平均を見てみると、おおよそ50歳ごろまでは年収が上昇するものの、それ以降は下落に転じています。

これにならうように、年収が設定されます。

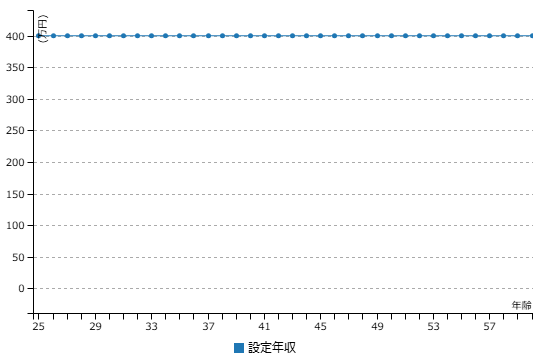

年収がずっと続くとする

入力した年収額が、以後ずっと続くと仮定して計算されます。

次のような前提の場合にご利用ください。

- 年収が将来にわたって固定されている場合

- 年収の上昇が見込めないと考える場合

- 将来の収入を厳しく見積もるため、あえて年収上昇はないと考えてシミュレーションする場合

年収金額を詳細に設定する

5年ごとの年収を、具体的な金額で設定します。

将来の年収が、今の時点で具体的にわかっている場合にご利用ください。

(給与テーブルに基づいて年収の予測がつく場合、転職後の年収が予測されている場合、など)

会社員の年収の全国平均値など、年収の参考金額と比較しながら、年収を設定できます。

あらかじめこの画面で、業種や企業規模を登録しておくと、 同じ業種や同じ企業規模の年収平均額や予測年収も参考にできます。

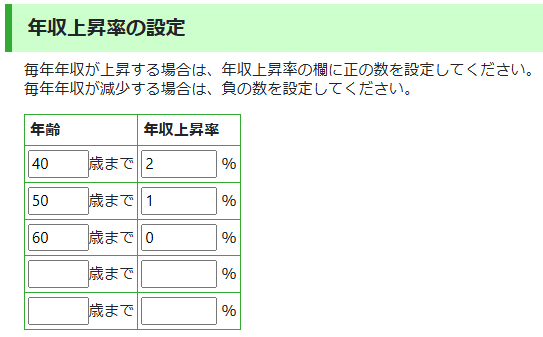

年収上昇率を設定する

当初の年収額を起点として、毎年一定の比率で年収が上昇または下降することをシミュレーションできます。次のような場合に、ご利用ください。

- 毎年1%ずつ年収が増えると予想される場合

- 他のライフプランシミュレーションソフトで、この方式をご利用されていた場合

年収上昇率を、次のように5段階で設定することができます。

ただし、定年までずっと同じ上昇率とした場合、定年近くの年収額が高すぎる印象となる場合があります。

そのように感じたら、年収上昇率の数値を下げたり、年収が上昇する期間を短くしてみてください。

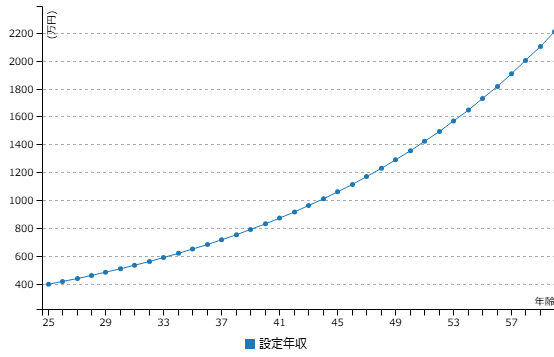

納得するまで細かく設定できます

設定した内容をグラフで確認しながら、妥当だと思えるまで細かく将来の年収を調整できます。

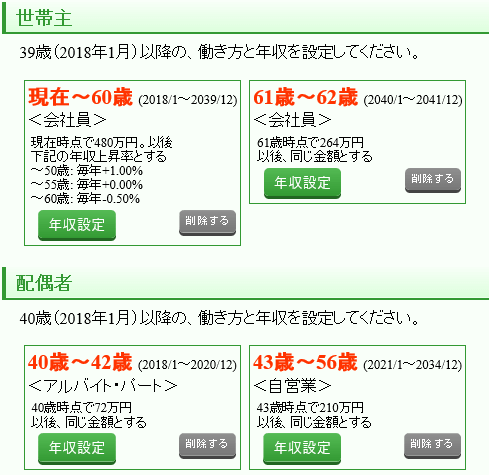

複数の働き方を登録する場合

当ソフトでは、転職、副業などの複雑な働き方にも対応しており、収入のシミュレーションも行えます。

複雑な働き方の設定については、下記ページをご覧ください。

その他、年収入力に関するワンポイント

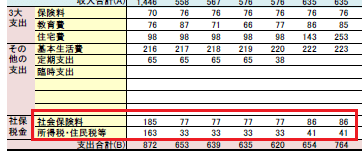

当ライフプランシミュレーションソフトにおいて、 将来にわたる社会保険料と所得税・住民税は、年齢や家族構成などをもとに、現実の計算式のもとで計算のうえ、その金額をキャッシュフロー表に表示しています。

社会保険料の計算

詳しくは、当ソフトでの社会保険料の計算についてのページをご覧ください。

所得税・住民税の計算

詳しくは、当ソフトでの所得税や住民税など税額計算について のページをご覧ください。

老後の年金額への反映

ここで設定した働き方と年収が、老後に受け取る年金額に影響します。

(具体的な年金の計算は、当ソフトが自動計算しています)

年収入力を、額面収入としている理由

他のライフプランシミュレーションソフトには、社会保険料の額や、所得税・住民税の税額を控除した手取り額が毎年増加する、という前提をおいているものもあります。

しかしこのようなライフプランシミュレーションソフトでは、次のような事情を反映させることができません。

- 39歳から40歳になったことで、介護保険料の支払いが発生するので、その分手取り額が減少する

- 所得税や住民税の配偶者控除や扶養控除は、家族の人数や年齢により変動する。

当ライフプランシミュレーションソフトでは、社会保険料と税金額を、実際の社会保険制度・税制度に基づいて1年ごとに計算しているため、上記のような問題は発生しません。

画面設定の解説

業種・企業規模の表示設定

通常は「表示しない」で差し支えありません。

「表示する」を選ぶと、業種ごと・企業規模ごとの年収平均値を表示することができます。

業種や企業規模も考慮した平均年収でシミュレーションしたい場合に、ご利用ください。

※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。

![]() 家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから

一般消費者(個人ユーザー)向けに「夢を叶え、未来を創る、ライフプラン講座」を2026年から開催します!

Zoom参加OK・録画配信あり